間質性膀胱炎

間質性膀胱炎( IC)是嚴重影響患者生活質量的疾病之一

間質性膀胱炎對于泌尿外科、婦產科醫生仍是一大未攻克的難題。

一、定義:

間質性膀胱炎(IC)是膀胱功能紊亂的慢性炎癥,是一種以尿頻、尿急、尿痛、性交困難、夜尿、慢性盆腔痛為主要臨床表現的慢性疾病。

二、認識IC 的歷史

1808 年,Phillip 、Syng、Physick 醫生在臨床教學中提出膀胱炎癥“潰瘍”也可引起嚴重下尿路癥狀。湖州師范學院附屬第一醫院泌尿外科王榮江

1836 年,他的學生Parrish將其記入教科書中,

1887年,Skene首先正式命名為間質性膀胱炎。

1915年Hunner最先報道膀胱壁上出血區后來稱為Hunner 潰瘍。

三、IC 的分類

潰瘍型(典型IC) :上皮異常和特征性炎癥細胞侵潤, 膀胱內一氧化氮(NO) 的含量很高; 可結合生長因子的蛋白聚糖,如CD44 等的表達在潰瘍型IC 中明顯高于非潰瘍型IC

非潰瘍型(非典型IC):炎癥反應輕。

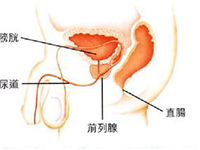

近期研究提示,慢性無菌性前列腺炎、前列腺痛和慢性盆腔疼痛綜合征可能是IC 的不同形式 。

四、流行病學

世界范圍來說, 在8/100 000~ 10/100 000之間

芬蘭為18.6/100000, 荷蘭為16/100000,

日本4.5/100000, 美國60/100000。

中國尚無相關統計資料報道。

好發于女性(男女比例約9∶1)

平均發病年齡為42~48歲。25% 年齡小于30 歲

近年來, 兒童發病亦有增高趨勢

白種人明顯高于其他種族,黑種人罕見發病

患者家族成員IC 發病率是正常人的17 倍

男女癥狀并無明顯差別

自述抑郁、疼痛和受教育的程度與IC的嚴重程度成正相關

常伴發過敏性疾病、自身免疫病、類風濕、腸易激綜合征

癥狀持續時間自1~10年不等。

以亞急性癥狀起病,然后維持在慢性癥狀的平臺期

五、病因和病理生理

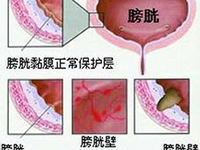

1 膀胱壁粘膜層粘多糖的缺陷 導致內皮功能紊亂, 從而導致移行上皮暴露于尿液中的毒素引起彌漫性的透壁性炎癥。

2 自身免疫和炎癥反應 各種原因促發自身免疫和炎癥反應, 引起肥大細胞和嗜酸性粒細胞聚集, 從而釋放各種炎性介質使膀胱更加易于損傷, 激發免疫應答引起IC 特征性潰瘍。

3 感染 部分病人有反復泌尿系統感染病史。

4 內分泌影響 女性經期IC 的表現會加重, 雌激素可能通過引起神經源性炎癥反應在IC 發病中起重要作用。

5 尿液毒性成分 尿液中一些小分子陽離子或難以培養的致病菌,損傷尿路上皮和平滑肌細胞。

6 神經源性異常 認為IC 可能是一種慢性內臟疼痛綜合征。研究證實IC 膀胱神經纖維密度增加。細胞外的三磷酸腺苷(ATP)起著一種感覺神經介質的作用來傳導疼痛感覺,IC患者的膀胱神經周圍有高濃度的P 物質存在。

7 其它 缺氧,精神緊張等。

六 臨床表現

最早常表現為尿頻、尿急、尿痛和夜尿增多。

會陰或者骨盆疼痛

與子宮內膜異位癥或者盆腔炎的臨床表現極為相似

排尿后癥狀會獲得緩解

情緒低落

誤診為尿路感染、非細菌性前列腺炎,盆腔炎等疾病

七 診斷

為排除性診斷:

①臨床癥狀為主

②排除尿路感染:小便常規無白細胞;尿細菌培養和藥敏陰性

③尿動力學: 膀胱容量減低, 流速減慢, 殘余尿增加。作為診斷標準之一存在爭議主要優勢診斷過渡活動性膀胱。

④B超、CT、尿脫落細胞檢查:排除盆腔部及泌尿系統腫瘤

⑤排除婦科疾病

⑥膀胱鏡檢查、麻醉下的膀胱水擴張:金標準,但敏感性較差

潰瘍型(Hunner 潰瘍):膀胱底或者側壁可見一個或多個小的潰瘍,發現率大約10%。

非潰瘍型:膀胱粘膜多片狀變紅,或草莓樣出血或點狀出血,見于90% 的病人。⑦膀胱活檢,排除原位癌,肥大細胞被認為是診斷標示物之一

⑧鉀敏感試驗 1994 年由Parsons 等介紹,檢測膀胱上皮通透性。鉀離子通過不完整的粘膜屏障使粘膜下感覺神經末梢去極化從而產生疼痛癥狀。患TC病人對鉀激發試驗特別敏感,產生難以忍受的疼痛。

陽性率可達75%。其缺點是25% 的IC 病人得不到診斷

假陽性:逼尿肌不穩定(25%),放射性膀胱炎(100%),

細菌性膀胱炎(100%)病人。

八 治療

治療目的:主要是改善癥狀和提高生活質量。

可緩解癥狀但易復發,不能治愈,

1 一般治療

心理治療

改變飲食習慣: 少食酸性食物,避免食用含鉀豐富的食物(如西紅柿、巧克力等),進食維生素和礦物質(V itA、B6、E、C 及b2胡蘿卜素和鈣鎂) 等可改善IC 患者的癥狀[。堿化尿液,

2 膀胱擴張術:是目前應用最廣泛的治療IC 的方法, 主要是增加膀胱容量, 減低排尿間期時間。可明顯緩解癥狀,其機制可能為新生上皮細胞取代無功能上皮細胞, 或者是去神經以減少神經受損帶來的疼痛。緩解率20%~60%。對膀胱容量>150ml的患者效果更佳

3 藥物治療

3. 1 膀胱灌注藥物

①二甲基亞砜: 1978年FDA批準唯一認可的膀胱內用藥,IC標準治療方法。

消炎止痛、松弛肌肉、溶解膠原、抑制肥大細胞、抑菌和舒張血管等藥理作用癥狀緩解率65% ,復發率下降52%,

②肝素:抗炎和抑制膀胱攣縮。

③卡介苗(BCG) : 抑制T 淋巴細胞的作用。膀胱內給藥被證實6010% 的患者有效, 8910% 的患者兩年癥狀緩解。

④透明質酸:促進葡萄糖胺聚糖層的恢復, 緩解疼痛和尿頻。

⑤碘伏膀胱灌注:對膀胱黏膜氨葡聚糖( GAG) 層有保護作用

⑥ 二線方案:逼尿肌A型肉毒毒素,去傳入藥物灌注(辣椒辣素)

3. 2 口服藥物

①戊聚酸鈉: 為葡萄糖胺聚糖, 能促進上皮細胞的生長和恢復, 減輕疼痛, 改善尿頻的癥狀。 被用作IC 治療的一線藥物和FDA 認證的唯一的口服有效的藥物。

②抗組胺藥: 有克敏能、安泰樂、西米替丁等,一般服用3 周才顯效。

③抗生素: 長期預防性用藥對一部分IC 病人有用。要反復試驗才能確定

④三環類抗抑郁藥和抗焦慮藥:煩躁和焦慮是IC 的明顯誘因, 抗抑郁藥和抗焦慮藥對IC 的緩解有一定作用, 是治療IC 應用最廣泛的方法之一。

4 神經調節治療

盆底人工物理療法:減少神經源性刺激和減低敏感性。

經皮神經電刺激治療。

5 外科治療:

IC 病患選擇外科治療僅是一小部分(少于10% ) ,

難治癥狀或者保守治療無效。

成功率是相當有限的。

方法:包括經尿道切除或者激光切除潰瘍處,

膀胱切除尿流改道是間質性膀胱炎治療的最終方案,但生活質量差。

術前應當充分向患者說明手術可能的死亡率,選擇須慎重。

- 上一篇:急性膀胱炎輔助檢查

- 下一篇:膀胱炎的檢查項目有哪些呢

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 膀胱炎有哪些檢查項目

- 膀胱炎需要做哪些合理檢查

- 膀胱炎患者應做四項檢查

- 急性膀胱炎輔助檢查

- 膀胱炎做哪些全面檢查

- 膀胱炎患者應做哪些檢查

- 膀胱炎檢查有哪些?

- 膀胱炎檢查項目有哪些

- 膀胱炎患者該如何進行確診

- 膀胱炎需要做哪些檢查?

- 確診膀胱炎需要通過哪些檢查

- 膀胱炎需要做哪些檢查

- 熱點排行

免費提問