胃潰瘍的一些知識

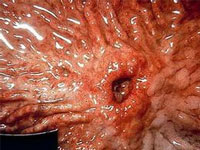

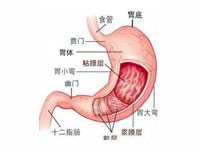

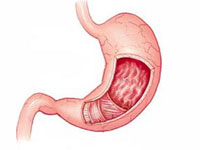

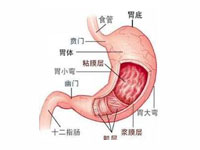

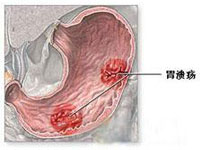

消化性潰瘍指胃腸黏膜被胃消化液自身消化而造成的超過粘膜肌層的組織損傷,可發生于消化道的任何部位,其中以胃及十二指腸最為常見,即胃潰瘍和十二指腸潰瘍,其病因、臨床癥狀及治療方法基本相似,明確診斷主要靠胃鏡檢查。胃潰瘍是消化性潰瘍中最常見的一種,主要是指胃黏膜被胃消化液自身消化而造成的超過粘膜肌層的組織損傷。

發病原因

胃腔內,胃酸和胃蛋白酶是胃液中重要的消化物質。胃酸為強酸性物質,具有較強的侵蝕性;胃蛋白酶具有水解蛋白質的作用,可破壞胃壁上的蛋白質,然而,在這些侵蝕因素的存在下,胃腸道仍能抵抗而維持黏膜的完整性及自身的功能,其主要是因為胃、十二指腸黏膜還具有一系列防御和修復機制。我們將胃酸及胃蛋白酶的有害侵蝕性稱之為損傷機制,而將胃腸道自身具有的防御和修復機制稱之為保護機制。目前認為,正常人的胃十二指腸黏膜的保護機制,足以抵抗胃酸及胃蛋白酶的侵蝕。但是,當某些因素損害了保護機制中的某個環節就可能發生胃酸及蛋白酶侵蝕自身黏膜而導致潰瘍的形成。當過度胃酸分泌遠遠超過黏膜的防御和修復作用也可能導致潰瘍發生。近年的研究已經表明,幽門螺桿菌和非甾體抗炎藥是損害胃腸保護機制導致潰瘍發病的最常見病因,胃酸在潰瘍形成中起關鍵作用。此外,藥物,應激,激素也可導致潰瘍的產生,各種心理因素及不良的飲食生活習慣可誘發潰瘍的出現。[2]

病理生理

典型的潰瘍底部活動期常分為四層:第一層急性炎性滲出物,由壞死的細胞、組織碎片和纖維蛋白樣物質組成;第二層為以中性粒細胞為主的非特異性細胞浸潤所組成;第三層為肉芽組織層,含有增生的毛細血管、炎癥細胞和結締組織的各種成分;第四層為纖維樣或瘢痕組織層,可擴張到肌層,甚至達漿膜層。由于內鏡下活檢取材只能達黏膜層或黏膜下層,通常不能觀察到典型的潰瘍的四層結構,其病理組織上主要表現為黏膜層炎癥細胞侵潤,固有膜內有以淋巴細胞和中性粒細胞為主的炎癥反應或肉芽腫形成。

- 上一篇:胃潰瘍疾病有哪些類型呢

- 下一篇:要知道胃潰瘍的這些知識

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 教你認識消化性潰瘍

- 胃潰瘍患者需要知道的知識

- 胃潰瘍的相關知識

- 什么是胃潰瘍

- 胃潰瘍的簡介

- 胃潰瘍概述

- 認識胃潰瘍

- 消化性潰瘍患者須知

- 消化性潰瘍知識問答

- 要知道胃潰瘍的這些知識

- 胃潰瘍的一些知識

- 一起學習胃潰瘍的知識

- 熱門閱讀

免費提問