病毒性肝炎的診療規范

1 病毒性肝炎種類

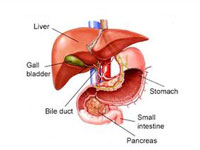

病毒性肝炎是由多種不同肝炎病毒引起的一組以肝臟損害為主的傳染病。目前確認的有甲、乙、丙、丁、戊5種肝炎病毒,分別引起相應的病毒性肝炎,即甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎和戊型肝炎。各型病毒性肝炎所引起的臨床表現相似,以乏力、食欲減退、右上腹不適、尿黃、肝功能異常為主,部分病例出現黃疸。甲型和戊型主要表現為急性感染,經糞-口途徑傳播;乙型、丙型和丁型多為慢性感染,部分病例可發展為肝硬化或肝細胞癌,主要經血液、體液等途徑傳播。此外,近年來發現的庚型肝炎病毒、輸血傳播病毒和Sen病毒等是否引起肝炎尚未有定論。

2 主要臨床表現

各型肝炎的潛伏期不同,甲型肝炎2~6周;乙型肝炎1~6個月;丙型肝炎2~24周;丁型肝炎4~20周;戊型肝炎2~9周。

2.1急性肝炎 包括急性黃疸型肝炎和急性無黃疸型肝炎,各型病毒均可引起。

2.1.1 急性黃疸型肝炎 臨床經過的階段性較為明顯,可分為三期。黃疸前期:多以發熱起病,伴以全身乏力,食欲不振,厭油,惡心,甚或嘔吐,常有上腹部不適、腹脹、便泌或腹瀉;少數病例可出現上呼吸道癥狀,或皮疹,關節痛等癥狀。尿色逐漸加深,至本期末尿呈濃茶色。肝臟可輕度腫大,伴有觸痛及叩擊痛。化驗:尿膽紅素及尿膽原陽性,血清丙氨酸轉氨酶( ALT)明顯升高。本期一般持續5~7天。黃疸期:尿色加深,鞏膜及皮膚出現黃染,且逐日加深,多于數日至2周內達高峰,然后逐漸下降。在黃疸出現后發熱很快消退,而胃腸道癥狀及全身乏力則漸進加重,至黃疸即將消退時可迅速改善。黃疸明顯時可出現皮膚搔癢,大便顏色變淺,心動過緩等癥狀。兒童患者黃疸較輕,且持續時間較短。本期肝腫大達肋緣下1~3cm,有明顯觸痛及叩擊痛,部分病例有輕度脾腫大,肝功能明顯異常。本期持續約2~6周。恢復期:黃疸消退,精神及食欲好轉,腫大的肝臟逐漸回縮,觸痛及叩擊痛消失,肝功能恢復正常。本期約持續1~2個月。

2.1.2 急性無黃疸型肝炎 起病大多徐緩,臨床癥狀較輕,僅有乏力、食欲不振、惡心、肝區痛和腹脹,溏便等癥狀,多無發熱,不出現黃疸。肝常腫大伴觸痛及叩擊痛,少數有脾腫大。肝功能改變主要是ALT升高,多于3個月內逐漸恢復。不少病例無明顯癥狀,僅在體檢時被發現有肝功能異常。

急性甲型肝炎起病相對較早,多有發熱,黃疸前期短,消化道和呼吸道癥狀較明顯。急性乙型肝炎起病慢,常無發熱,在黃疸前期常見皮疹、關節痛等血清病樣表現。急性丙型肝炎多無明顯癥狀,少數有低熱、乏力,血清ALT輕中度升高,黃疸型較少,黃疸程度較輕,無黃疸型占2/3以上。急性丁型肝炎表現為兩種狀態:與乙肝病毒同時感染時,臨床多表現為黃疸型,有時可見雙峰ALT升高;與乙肝病毒重疊感染時,病情常較重,ALT升高可持續數月,多向慢性肝炎發展,部分可進展為肝衰竭。戊型肝炎類似于甲型肝炎,但黃疸前期長,淤膽癥狀常見,病情較重,尤其是老年患者和妊娠后期的孕婦合并戊型肝炎容易發生肝衰竭。

2.2 慢性肝炎 急性肝炎病程超過6個月,或原有乙型、丙型、丁型肝炎或HBsAg攜帶史,本次又因同一病原再次出現肝炎癥狀、體征及肝功能異常者可以變為慢性肝炎。 為反映肝功能損害程度,慢性肝炎臨床上可分為輕、中、重三度。① 輕度慢性肝炎:病情較輕,可反復出現乏力、頭暈、食欲減退、尿黃、肝區不適、肝腫大、壓痛、輕度脾腫大等癥狀。部分病例癥狀、體征輕微或缺如。肝功能指標僅1~2項輕度異常;② 中度慢性肝炎:癥狀、體征、實驗室檢查居于輕度和重度之間;③ 重度慢性肝炎:有明顯或持續的肝炎癥狀,如乏力、納差、腹脹、尿黃、便溏等,伴有肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大并排除其他原因,但無門靜脈高壓癥。實驗室檢查血清ALT、AST反復或持續升高,白蛋白降低或白球比值異常、丙種球蛋白明顯升高。除前述條件外,凡白蛋白≤32g/L,膽紅素>5倍正常值上限、凝血酶原活動度60%~40%,膽堿酯酶<2500U/L,四項檢測中有一項達上述程度者即為重度慢性肝炎。慢性肝炎分度的實驗室檢查指標見表1。

表1 慢性肝炎分度的實驗室檢查指標

項目 輕度 中度 重度 ALT和/或AST (IU/L) ≤正常3倍 >正常3倍 >正常3倍

膽紅素(μmol/L) ≤正常2倍 正常2倍~正常5倍 >正常5倍

白蛋白(g/L) ≥35 <35~>32 ≤32

白蛋白/球蛋白 ≥1.4 <1.4~>1.0 <1.0

γ球蛋白 ≤21% >21%~<26% ≥26%

凝血酶原活動度 >70% 70%~60% <60%~>40%

膽堿酯酶(U/L) >5400 ≤5400~>4500 ≤4500

2.3 肝衰竭 根據病情發展速度和病理組織學特征,肝衰竭可分為四類:

2.3.1 急性肝衰竭 急性起病,2周內出現Ⅱ度及以上肝性腦病(按Ⅳ度分類法劃分)并有以下表現者:① 極度乏力,并有明顯厭食、腹脹、惡心、嘔吐等嚴重消化道癥狀;② 短期內黃疸進行性加深;③ 出血傾向明顯,PTA≤40%,且排除其他原因;④ 肝臟進行性縮小。

2.3.2 亞急性肝衰竭 起病較急,15天~26周出現以下表現者:① 極度乏力,有明顯的消化道癥狀;② 黃疸迅速加深,血清總膽紅素大于正常值上限10倍或每日上升≥17.1 μmol/L;③ 凝血酶原時間明顯延長,PTA≤40%并排除其他原因。

2.3.3 慢加急性 (亞急性)肝衰竭 在慢性肝病基礎上,短期內發生急性肝功能失代償的主要臨床表現。

2.3.4 慢性肝衰竭 在肝硬化基礎上,肝功能進行性減退和失代償,表現為:① 有腹水或其他門靜脈高壓表現;② 可有肝性腦病;③ 血清總膽紅素升高,白蛋白明顯降低;④ 有凝血功能障礙,PTA≤40%。

根據臨床表現的嚴重程度,亞急性肝衰竭和慢加急性(亞急性)肝衰竭可分為早期、中期和晚期。 早期:① 極度乏力,并有明顯厭食、嘔吐和腹脹等嚴重消化道癥狀;② 黃疸進行性加深,血清總膽紅素≥171μmol/L或每日上升≥17.1μmol/L;③ 有出血傾向,凝血酶原活動度(PTA)≤40%;(4)未出現肝性腦病或明顯腹水。中期:在肝衰竭早期表現基礎上,病情進一步發展,出現以下兩條之一者。① 出現Ⅱ度以下肝性腦病和(或)明顯腹水;② 出血傾向明顯(出血點或瘀斑),且20%<PTA≤30%。晚期:在肝衰竭中期表現基礎上,出現以下三條之一者。① 有難治性并發癥,例如肝腎綜合征、上消化道大出血、嚴重感染和難以糾正的電解質紊亂等;② 出現Ⅲ度以上肝性腦病;③ 有嚴重出血傾向(注射部位瘀斑等),PTA≤20%。

2.4 淤膽型肝炎 以肝內淤膽為主要表現的一種特殊臨床類型,亦稱毛細膽管型肝炎或膽汁瘀積型肝炎。起病及臨床表現類似急性黃膽型肝炎,但乏力及食欲減退等癥狀較輕而黃疸重且持久,有皮膚瘙癢等梗阻性黃疸的表現。肝臟腫大,大便色淺,γ-谷氨酰轉肽酶、堿性磷酸酶及5’-核苷酸酶升高,ALT多中度升高,PT不延長,PTA> 60%,尿膽紅素強陽性而尿膽原陰性。

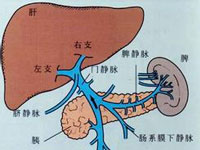

2.5 肝炎肝硬化 根據肝臟炎癥活動情況,可將肝硬化區分為:① 活動性肝硬化:慢性肝炎的臨床表現依然存在,特別是存在黃疸,ALT升高,白蛋白水平下降,肝質地變硬,脾進行性增大,并伴有門靜脈高壓癥。② 靜止性肝硬化: ALT正常,無明顯黃疸,肝質地硬,脾大,伴有門靜脈高壓癥,血清白蛋白水平低。根據肝功能的狀態,可將肝硬化分為:① 代償性肝硬化:為早期肝硬化,一般屬Child-Pugh A級。可有輕度乏力、食欲減少或腹脹癥狀,但無明顯肝功能衰竭表現。血清白蛋白降低,但仍≥35g/L,膽紅素<35μmol/L,凝血酶原活動度多>60%。血清ALT及AST輕度升高,AST可高于ALT,γ-谷氨酰轉肽酶可輕度升高。可有門靜脈高壓癥,如輕度食管靜脈曲張,但無腹水、肝性腦病或上消化道出血。② 失代償性肝硬化:為中晚期肝硬化,一般屬Child-Pugh B、C級。有明顯肝功能異常及失代償征象,如血清白蛋白<35g/L,A/G<1.0,明顯黃疸,膽紅素>35μmol/L,ALT和AST升高,凝血酶原活動度<60%。患者可出現腹水、肝性腦病及門靜脈高壓癥引起的食管、胃底靜脈明顯曲張或破裂出血。

3 診斷方法

3.1 臨床診斷

3.1.1 急性肝炎 起病較急,常有畏寒、發熱、乏力、納差、惡心、嘔吐等癥狀,肝臟偏大,質地偏軟,ALT顯著升高。黃疸型肝炎血清膽紅素>17.1μmol/L,尿膽紅素陽性,并且有黃疸前期、黃疸期和恢復期三期。

3.1.2 慢性肝炎 病程超過6個月或發病日期不明確,有肝炎的癥狀、體征、實驗室檢查肝功能異常者。常有乏力、厭油、肝區不適等癥狀,肝腫大,質中等硬度以上可伴有蜘蛛痣,面色晦暗、肝掌及脾腫大。根據病情輕重和實驗室指標的異常程度,可將慢性肝炎分為輕、中、重三度。

3.1.3 肝衰竭 急性黃疸型肝炎病情迅速惡化,2周內出現二度以上肝性腦病或其他肝衰竭表現者,為急性肝衰竭;15天至26周出現上述表現者為亞急性肝衰竭;在慢性肝病基礎上出現的急性肝功能失代償為慢加急性(亞急性)肝衰竭;在慢性肝炎或肝硬化基礎上出現的重型肝炎為慢性肝衰竭。

3.1.4 淤膽型肝炎 起病類似急性黃疸型肝炎,黃疸時間長,但癥狀較輕,有肝內膽汁淤積表現。

3.1.5 肝炎肝硬化 多有慢性肝炎病史,有乏力、腹脹、尿少、肝掌、蜘蛛痣、脾腫大、腹水、下肢浮腫、白蛋白下降及門靜脈高壓等表現。

3.2 病原學診斷 主要依據檢測病毒血清免疫學標志物或病毒核酸。

3.2.1 甲型肝炎:血清抗-HAV IgM陽性、急性期及恢復期雙份血清抗-HAV總抗體滴度呈4倍以上升高、急性早期的糞便免疫電鏡查到HAV顆粒或HA-Ag、或血清、糞便中檢出HAV RNA。具有以上任何一項陽性即可確診為HAV近期感染。

3.2.2 乙型肝炎:血清HBsAg陽性、血清HBV DNA陽性、血清抗-HBc-IgM陽性、肝內HBcAg陽性或HBsAg陽性或HBV DNA陽性,以上均為乙肝病毒感染。

3.2.3 丙型肝炎:血清抗-HCV或HCV RNA陽性。

3.2.4 丁型肝炎:血清抗-HD-IgM陽性、抗-HD陽性、HD-Ag陽性、血清HDV RNA陽性、或肝組織內HD-Ag陽性,以上均為丁肝病毒感染,可與HBV同時或重疊感染。

3.2.5 戊型肝炎:急性期血清抗-HEV-IgM陽性、急性期糞便免疫電鏡找到HEV顆粒、或急性期抗-HEV陰性而恢復期陽轉者。

3.3 確立診斷 病毒性肝炎完整的診斷包括臨床診斷與病原學診斷,如有肝組織病理學檢查,將結果附后。正確的書寫方式如:① 病毒性肝炎,甲型(或戊型),急性黃疸型(或急性無黃疸型);② 病毒性肝炎,乙型(或乙型和丁型同時感染),急性黃疸型;③ HBeAg陽性慢性乙型肝炎,(中度),G2 S3(炎癥活動程度2;纖維化程度3);④ 病毒性肝炎,乙型,慢加急性肝衰竭,早期(或中期或晚期)。

4 鑒別診斷

4.1 急性黃疸型肝炎 ① 黃疸前期:應與上呼吸道感染、傳染性單核細胞增多癥、風濕熱及胃腸炎等相鑒別。② 黃疸期:應與其它可引起黃疸的疾病相鑒別,如藥物性肝炎,鉤端螺旋體病、膽囊炎、膽石癥等。黃疸持續較久者,須與肝癌,膽管癌,胰頭癌等相鑒別。

4.2 無黃疸型肝炎及慢性肝炎 應與可引起肝(脾)腫大及肝功損害的其它疾病相鑒別,如慢性血吸蟲病、華支睪吸蟲病,藥物性或中毒性肝炎,脂肪肝,酒精性肝炎,自身免疫性肝炎等。

4.3 肝衰竭 應與其它原因引起的嚴重肝損害,如藥物中毒、妊娠急性脂肪肝、肝豆狀核變性等進行鑒別。急性肝衰竭臨床黃疸尚不明顯時,應注意與其它原因引起的消化道大出血、昏迷、神經精神癥狀相鑒別。

5 預后

5.1 急性肝炎 大多數能在3個月內恢復健康。甲型肝炎預后良好,病死率為0.01%;急性乙型肝炎高達90%可完全康復,10%可轉為慢性肝炎;急性丙型肝炎有超過50%的機會轉為慢性肝炎;急性丁型肝炎重疊HBV感染時70%轉為慢性肝炎;戊型肝炎預后較好,病死率為1%~5%,但孕婦合并戊型肝炎病死率為10%~40%。

5.2 慢性肝炎 輕度慢性肝炎預后較好;重度慢性肝炎預后較差,多數將發展為肝硬化,少部分轉為肝癌;中度慢性肝炎的預后介于輕至重度之間。

5.3 肝衰竭 預后最差,病死率為50%~70%,存活者常發展為壞死后肝硬化。

5.4 淤膽型肝炎 預后較好,黃疸長期不退者易發展為膽汁性肝硬化。

5.5 肝炎肝硬化 活動性、失代償期肝硬化預后較差,5年生存率不足20%,而靜止性、代償期肝硬化預后較好。

6 處理原則

病毒性肝炎主要采用綜合療法,以充足的休息、合理營養為主,根據不同病情給予適當的藥物輔助治療,同時避免飲灑、過勞、使用肝毒性藥物及其它對肝臟不利的因素。

6.1 急性肝炎 早期必須臥床休息;進食易消化、適合患者口味的清淡飲食,維持足夠的熱量、蛋白質和維生素類,特別是維生素C和B族等。若患者食欲不振,進食過少,可由靜脈補充葡萄糖液及維生素C;并據病情給予甘草酸類、水飛薊素類及其他中藥方劑治療,但護肝藥物不宜太多。急性乙肝無需抗病毒治療,但急性丙肝因易轉為慢性,故早期抗病毒治療可降低慢性化率,可選用普通干擾素或聚乙二醇干擾素加利巴韋林聯合治療,療程24周。

6.2 慢性肝炎 根據病情采取綜合治療的方案,主要是合理的休息、營養、改善肝功能、調節機體免疫、抗肝纖維化和抗病毒治療等方法,其中重點是抗病毒療法,目的是抑制病毒復制,減少傳染性,改善肝功能,減少肝硬化、肝衰竭和肝癌的發生,降低病死率,提高生活質量。在休息和營養的基礎上,選擇改善肝功能的藥物主要是非特異性護肝藥:維生素類、葡萄糖醛酸內酯等;降酶藥物:五味子類、甘草酸類、垂盆草等;退黃藥物:丹參、苦黃、茵梔黃、腺苷蛋氨酸等。調節免疫的藥物有:胸腺素α1或胸腺肽、轉移因子、特異性免疫核糖核酸、細胞因子及某些多糖類中草藥。抗肝纖維化的藥物主要是丹參、桃仁、冬蟲夏草、復方牛胎肝提取物、復方鱉甲軟肝片等。抗病毒藥物主要有干擾素和核苷(或核苷酸)類似物兩大類。

6.2.1 慢性乙型肝炎的抗病毒治療

①干擾素α:有普通干擾素和聚乙二醇干擾素兩種。治療方案為普通干擾素每次3MU~5MU,推薦劑量為5MU,隔日1次,皮下或肌肉注射,療程1年。或選用聚乙二醇干擾素α-2a 180μg 或聚乙二醇干擾素α-2b 1.0~1.5μg/kg 每周1次,皮下或肌肉注射,療程1年。治療前要評估干擾素的適應證,治療期間要定期復查肝功能、白細胞、血小板以及血糖、甲狀腺素等,并密切觀察其不良反應,必要時需停藥。

②拉米夫定:為雙脫氧硫代胞嘧啶核苷的異構體,對HBV DNA的復制具有較強的抑制能力,應用劑量為100mg 每日1次。療程為:HBeAg陽性慢性乙肝至少治療2年,HBeAg陰性慢性乙肝至少2.5年。療程主要取決于治療1年時核心指標的變化,即肝功能復常,HBeAg血清轉換和HBV DNA陰轉是否均已經達到,后續的用藥為鞏固治療。如果治療1年時主要評估指標沒有達到要求,療程將相應延長。停藥后需密切隨訪、復查。拉米夫定耐受性良好,但隨用藥時間延長,病毒耐藥變異率增高,導致療效下降,需要調整或改變治療方案。

③替比夫定:為合成的胸腺嘧啶核苷類似物,具有強大的病毒抑制能力,600mg 每日1次,療程參照拉米夫定,HBeAg血清轉換率相對較高,治療期間注意復查血清肌酸激酶。替比夫定具有良好的耐受性和安全性,耐藥率相對較低。

④恩替卡韋:為脫氧鳥嘌呤核苷的碳環類似物,具有強大的病毒抑制能力和很低的耐藥率,耐受性和安全性均較好。0.5mg每日1次,療程同拉米夫定。

⑤阿德福韋:為腺嘌呤核苷單磷酸類似物,10mg 每日1次,具有中等抑制HBV DNA復制的能力。當上述藥物在治療中產生病毒耐藥時,加用或換用阿德福韋可明顯抑制病毒的復制。阿德福韋的耐藥率較低,療程同拉米夫定,治療期間注意復查血肌酐和血磷。

⑥替諾福韋:為5'-單磷酸腺苷類似物,已經在歐美國家上市,具有強大的病毒抑制能力和很低的耐藥率,對治療拉米夫定等耐藥的患者具有良好療效。治療期間注意復查血肌酐,療程同拉米夫定。

6.2.2 慢性丙型肝炎的抗病毒治療 干擾素聯合利巴韋林是丙型肝炎抗病毒治療的國際標準化方案。普通干擾素每次3MU~5MU,或復合干擾素9~15μg,隔日1次,皮下或肌肉注射。選用長效干擾素劑量為:聚乙二醇干擾素α-2a 135~180μg 或聚乙二醇干擾素α-2b 1.0~1.5μg/kg 每周1次,皮下或肌肉注射。同時服用利巴韋林800~1000mg/d。治療期間要密切觀察干擾素和利巴韋林的不良反應,定期復查血常規、血糖和甲狀腺素等,如血紅蛋白< 80g/L,需停用利巴韋林。在治療期間和停藥后6個月內避孕。

6.3 肝衰竭的治療 沒有特效的治療方法,原則上以支持和對癥的綜合性治療為基礎,采取控制肝臟炎癥,促進肝細胞再生,預防和控制各種并發癥,以及人工肝支持治療,必要時需行肝移植治療。

6.3.1 支持治療 嚴格臥床休息、精心護理,密切觀察病情,防止繼發感染;維持足夠的熱量和維生素(B族、C、K),昏迷者禁食蛋白質;可輸入新鮮血漿、白蛋白;注意液體出入量平衡,維持水、電解質和酸堿平衡;禁用對肝臟有損害的藥物。

6.3.2 控制肝臟炎癥和壞死: 可選用甘草酸制劑,還原性谷胱甘肽等;急性、亞急性或慢加急性肝衰竭早期,可考慮應用琥珀酰氫化可的松,劑量不宜偏大,時間不宜過長,一般5~7天為一療程;對HBV DNA陽性患者可考慮應用核苷類似物抗病毒治療。

6.3.3 促進肝細胞再生: 胰高糖素―胰島素(G-I)療法:胰高糖素1mg及普通胰島素10U,加于10%葡萄糖液500ml內靜脈滴注,每日1次,療程2周;肝細胞再生因子: 120~200mg/d靜脈滴注,療程1月以上;前列腺素E1:對于脂質體制劑,應用10~20μg/d 靜脈滴注。

6.3.4 防治并發癥

① 肝性腦病 預防和治療氨中毒:限制蛋白質攝入量,口服乳果糖,清潔灌腸,應用門冬氨酸-鳥氨酸、乙酰谷酰胺、谷氨酸鈉或谷氨酸鉀等靜脈滴注;糾正氨基酸比例失衡:應用3-支鏈氨基酸靜脈滴注,可竟爭性地減少芳香族氨基酸通過血腦屏障;抗假神經傳導介質:左旋多巴每次100~150mg加于10%葡萄糖液內靜脈滴注,每日2~3次;或每日2~4克,分4次口服。

② 腦水腫 如出現顱內壓增高的征象,應及時靜脈給予20%甘露醇或25%山梨醇,并配合使用利尿劑,也可給東莨菪堿或山莨菪堿改善微循環。

③ 上消化道出血 預防出血可應用H2受體拮抗劑,如西咪替丁、雷尼替丁或法莫替丁等,也可給予H-K ATP酶抑制劑如奧美拉唑等。發生出血時需輸注凝血酶原復合物、新鮮血液或血漿、并可口服凝血酶或去甲腎上腺素,應用垂體后葉素、生長抑素等。

④ 繼發性感染 精心護理,嚴格執行診療操作規范,密切觀察有無腹膜炎、肺炎、尿路感染等征象,特別是對使用皮質激素的患者。感染的臨床表現常不明顯,應提高警惕。一旦發生感染,及早選用敏感的、對肝、腎無毒性或影響較小的抗感染藥物。

⑤ 肝腎綜合征 注意避免各種誘發因素,如大量放腹水,過度利尿,消化道大出血等。當出現少尿時,可靜脈給予低分子右旋糖酐、白蛋白或血漿等以擴充血容量,并可給予小劑量多巴胺靜脈滴注以增進腎血流量,必要時采用透析療法。

6.3.5 人工肝支持治療:主要是清除患者血液中毒性物質和補充生物活性物質,可選用血漿置換、膽紅素吸附、分子吸附再循環、持續性血液濾過等方法,以維持必要的肝功能。

6.3.6 肝臟移植 當肝臟壞死難以再生,或是慢性肝衰竭,肝臟移植是挽救患者生命的惟一治療手段。

6.4 淤膽型肝炎的治療 早期治療同急性黃疸型肝炎,如果黃疸持續不退,可用潑尼松40~60mg/d口服,血清膽紅素下降后再逐漸減量。也可應用熊去氧膽酸治療。

6.5 肝炎肝硬化的治療 可以參照慢性肝炎和肝衰竭的治療,主要是支持、對癥處理,有顯著門脈高壓患者可選用介入或手術治療。乙型肝炎肝硬化如果HBV DNA陽性,應用核苷或核苷酸類似物抗病毒治療以緩解疾病進展。

- 上一篇:孕婦病毒性肝炎要注意什么

- 下一篇:孕婦轉氨酶升高就是病毒性肝炎嗎

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 病毒性肝炎的診療規范

- 孕婦病毒性肝炎要注意什么

- 病毒性肝炎對妊娠的影響

- 乙型病毒性肝炎婦女懷孕注意事項

- 孕婦患上病毒性肝炎怎么辦

- 育齡期乙型病毒性肝炎婦女懷孕必讀

- 妊娠合并急性病毒性肝炎的處理方案

- 育齡期乙型病毒性肝炎婦女懷孕注意事項

- 孕婦轉氨酶升高就是病毒性肝炎嗎

- 谷草轉氨酶增高有什么意義?

- 乙型病毒性肝炎的預防

- 甲型病毒性肝炎的預防

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 病毒性肝炎的各種診斷方式

- 病毒性肝炎休息注意事項

- 病毒性肝炎的五大中醫處方

- 病毒性肝炎的診療規范

- 病毒性肝炎的并發癥都有哪些

- 重視病毒性肝炎的規范診治

- 病毒性肝炎診斷和治療原則

- 病毒性肝炎的傳播與預防

免費提問