第四講:丙型病毒性肝炎的診斷及治療

發(fā)病原因

HCV是經(jīng)血源性傳播的一類肝炎病毒。1989年美國(guó)的Chiron公司應(yīng)用分子克隆技術(shù)率先將(HCV) cDNA克隆成功。HCV是用分子生物學(xué)技術(shù)發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)人類病毒。解放軍302醫(yī)院肝病內(nèi)科陳國(guó)鳳

HCV是RNA病毒,較易變異,不同地區(qū)的分離株只有68.1%~91.8%的核苷酸相同,根據(jù)HCV的基因序列差異可分成不同的基因型。目前HCV基因分型有8型,每一型又有很多亞型,我國(guó)分布的基因型以1b型為主,少數(shù)為2a型和2b型。

發(fā)病機(jī)制

1.HCV感染的直接致病作用 許多研究顯示HCV感染者肝組織炎癥嚴(yán)重程度與其病毒血癥有關(guān)。慢性丙型肝炎患者肝組織炎癥嚴(yán)重程度與肝細(xì)胞內(nèi)HCV RNA水平的相關(guān)性比其與血清HCV RNA水平的相關(guān)性更強(qiáng)。使用干擾素治療后,隨血清中HCV RNA含量的減少,其血清中ALT水平也逐漸下降,以上結(jié)果提示HCV可能存在直接致病作用。

2.細(xì)胞介導(dǎo)的免疫性損傷可能是HCV致肝臟病變的主要原因 丙型肝炎肝組織病理學(xué)的重要特征之一是匯管區(qū)淋巴細(xì)胞集聚,有時(shí)可形成淋巴濾泡,對(duì)比研究認(rèn)為較乙型肝炎明顯,淋巴細(xì)胞浸潤(rùn)無(wú)疑與免疫反應(yīng)有關(guān)。

HCV RNA的E1、E2/NS為高變區(qū),在體內(nèi)很容易發(fā)生變異,并可導(dǎo)致HCV感染者肝細(xì)胞膜的靶抗原(E1、E2/NS蛋白)決定簇的改變,Tc細(xì)胞就會(huì)再次識(shí)別新出現(xiàn)的抗原決定簇,并攻擊破壞肝細(xì)胞,這就是HCV RNA變異率越高,其肝組織炎癥越嚴(yán)重的原因。也說(shuō)明免疫介導(dǎo)機(jī)制在慢性HCV感染者肝細(xì)胞損傷中起重要作用。

3.自身免疫 HCV感染者常伴有以下特征 ①非特異性免疫障礙,例如混合性冷凝球蛋白血癥、干燥綜合征和甲狀腺炎等;②血清中可檢出非特異性自身抗體,如類風(fēng)濕因子、抗核抗體和抗平滑肌抗體;③部分Ⅱ型自身免疫性肝炎[抗肝腎微粒體Ⅰ型抗體(抗C-LKM-1抗體)陽(yáng)性]可出現(xiàn)抗-HCV陽(yáng)性;④可出現(xiàn)抗-GOR;⑤肝臟組織學(xué)改變與自身免疫性肝病相似,故人們推測(cè)HCV感染的發(fā)病機(jī)制可能有自身免疫因素參與。但抗-HCV、抗-LKM-1和抗-GOR三者的關(guān)系,及其致病意義等均有待進(jìn)一步研究。

4.細(xì)胞凋亡在丙型肝炎發(fā)病機(jī)制中的意義 HCV感染者Fas抗原的表達(dá)與肝組織壞死及炎癥程度、肝細(xì)胞HCV核心抗原的表達(dá)密切相關(guān)。說(shuō)明Fas介導(dǎo)的細(xì)胞凋亡是HCV感染肝細(xì)胞死亡的形式之一。

HCV感染的發(fā)病機(jī)制是復(fù)雜的,許多因素及其相互關(guān)系尚有待進(jìn)一步研究和闡明。

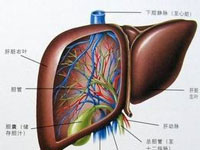

與其他類型肝炎相比,丙型肝炎具有其特征性病理改變,

1.匯管區(qū)淋巴細(xì)胞聚集,可形成淋巴濾泡;膽管上皮細(xì)胞變性,周?chē)写罅苛馨图?xì)胞浸潤(rùn)。這樣嚴(yán)重的匯管區(qū)炎癥及膽管損傷是丙型肝炎慢性化的重要標(biāo)志。

2.肝竇中炎細(xì)胞浸染,但不波及竇周的肝細(xì)胞,此為區(qū)別于急性乙型肝炎的特點(diǎn),乙型肝炎病因中常伴有竇周細(xì)胞嗜酸變性或壞死。

3.肝小葉內(nèi)肝細(xì)胞變性、壞死較輕。

4.竇周及肝細(xì)胞間隙纖維化比乙型肝炎更為明顯,且出觀較早。這或許是它更易發(fā)展為肝硬變的原因之一。

5.肝細(xì)胞脂肪變性常見(jiàn)。

臨床表現(xiàn)

1.潛伏期 本病潛伏期為2~26周,平均7.4周。血制品引起的丙型肝炎潛伏期短,一般為7~33天,平均19天。

2.臨床經(jīng)過(guò) 臨床表現(xiàn)一般較乙型肝炎為輕,多為亞臨床無(wú)黃疸型,常見(jiàn)單項(xiàng)ALT升高,長(zhǎng)期持續(xù)不降或反復(fù)波動(dòng),患者ALT和血清膽紅素平均值較低,黃疸持續(xù)時(shí)間較短。但也有病情較重,臨床難與乙型肝炎區(qū)別。

丙型肝炎病毒感染較乙型肝炎病毒感染更易慢性化。據(jù)觀察,約40%~65%發(fā)展成為慢性肝炎,25%發(fā)展成為肝硬化,余為自限性經(jīng)過(guò)。急性丙型肝炎發(fā)展成慢性者多為無(wú)黃疸型,ALT長(zhǎng)期波動(dòng)不降,血清抗-HCV持續(xù)高滴度陽(yáng)性。因此,臨床上應(yīng)注意觀察ALT及抗-HCV的變化。

雖一般丙型肝炎臨床表現(xiàn)較輕,但亦可見(jiàn)重型肝炎的發(fā)生。

3.病毒血癥的模式對(duì)輸血后丙型肝炎患者的隨訪研究表明,HCV血癥有如下幾種模式:

(1)急性自限性肝炎伴暫時(shí)性病毒血癥。

(2)急性自限性肝炎伴持續(xù)性病毒血癥。

(3)持續(xù)性病毒血癥但不發(fā)生肝炎,呈HCV無(wú)癥狀攜帶者。

(4)慢性丙型肝炎伴間歇性病毒血癥。

(5)慢性丙型肝炎伴持續(xù)性病毒血癥。

4.HBV與HCV重疊感染由于HCV與HBV有相似的傳播途徑,因此同時(shí)感染這兩種病毒的可能性是存在的,但更多見(jiàn)的是在HBV持續(xù)性感染的基礎(chǔ)上又感染了HCV。重疊感染者的肝細(xì)胞壞死遠(yuǎn)較單純HBV感染的重型肝炎嚴(yán)重。

5.HCV感染與肝細(xì)胞性肝癌(HCC) HCV感染與HCC的關(guān)系日益受到重視,從HCV感染發(fā)展到HCC平均約25年,也可不通過(guò)肝硬化而直接由慢性肝炎發(fā)展而來(lái)。我國(guó)報(bào)告為10.96%~59%。日本和美國(guó)HCV流行情況基本相似,但在日本與HCV相關(guān)的HCC較多,而在美國(guó)較少。

HCV致癌機(jī)制與HBV有所不同,已有研究表明HCV不像HBV能整合到肝細(xì)胞DNA中去。有報(bào)告認(rèn)為HBV與HCV的雙重感染似可增加肝細(xì)胞癌的發(fā)生幾率,故應(yīng)注意HCV與HBV共同致癌的作用。

診斷

1.流行病學(xué)史 密切接觸史(急性肝炎病人與污染物品)及輸血或血制品注射史等對(duì)診斷有一定參考價(jià)值。

2.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)

(1)酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)檢測(cè)血清抗-HCV:對(duì)急性輸血后丙型肝炎檢測(cè)表明,潛伏期和急性期早期抗-HCV陰性,于ALT升高后2~52周抗-HCV陽(yáng)轉(zhuǎn)。目前已建立第三代ELISA檢測(cè)抗-HCV,該試劑增加了NS5蛋白,較第二代ELISA更為靈敏。

(2)重組免疫印跡法(RIBA)檢測(cè)HCV抗體:第一代RIBA,RIBA的特異性較ELISA法有所提高,但敏感性卻明顯下降。目前已建立了第二代、第三代RIBA,其陽(yáng)性率較第一代RIBA明顯提高。

(3)HCV抗原的檢測(cè):作為HCV感染的實(shí)驗(yàn)室診斷方法之一。

此外還可用免疫組化ABC法檢測(cè)肝組織內(nèi)HCV抗原。

(4)HCV RNA的檢測(cè):PCR技術(shù)是目前分子生物學(xué)領(lǐng)域中靈敏度最高的一項(xiàng)檢測(cè)技術(shù),已用于HCV RNA的檢測(cè)。該法是判斷HCV感染有無(wú)傳染性的最可靠指標(biāo),特異性好,敏感性高,有利于HCV感染的早期診斷及評(píng)估療效。但亦應(yīng)注意由于敏感性高,操作過(guò)程復(fù)雜,易污染而致假陽(yáng)性的可能。

3.肝活體組織檢查光鏡和電鏡檢查,有一定的參考價(jià)值。

鑒別診斷

檢查抗-HCV和HCVRNA確診本病并不難,但應(yīng)注意與其他引起肝功能損害疾病同時(shí)存在時(shí)相鑒別。

并發(fā)癥常見(jiàn)并發(fā)癥有關(guān)節(jié)炎(12%~27%),腎小球腎炎(26.5%),結(jié)節(jié)性多動(dòng)脈炎等。少見(jiàn)的并發(fā)癥有糖尿病、脂肪肝、再生障礙性貧血、多發(fā)性神經(jīng)炎、胸膜炎、心肌炎及心包炎等,其中尤以糖尿病和脂肪肝值得重視。少數(shù)患者可后遺肝炎后高膽紅素血癥。

預(yù)防

對(duì)獻(xiàn)血員進(jìn)行抗HCV篩查,嚴(yán)格掌握輸血、血漿、血制品的適應(yīng)癥;保證血液及血制品質(zhì)量,是降低輸血后丙型肝炎的最重要措施。其他措施包括宣傳丙型肝炎防治知識(shí),醫(yī)療器械一用一消毒,采用1次性醫(yī)療用品;遵守消毒隔離制度等。

治療

1.干擾素(interferon,IFN)+利巴韋林治療 持久應(yīng)答率為50%左右,到目前為止,IFN+利巴韋林聯(lián)合抗病毒治療仍是公認(rèn)的治療慢性丙型肝炎的最有效藥物。

一般認(rèn)為,HCV感染時(shí)間越短,肝組織學(xué)病變?cè)捷p,血中病毒水平越低則療效越好。因此對(duì)急性丙型肝炎,血ALT持續(xù)不降者,或慢性丙型肝炎,HCVRNA持續(xù)陽(yáng)性,應(yīng)考慮IFN抗病毒治療。對(duì)于慢性丙型肝炎患者:①血清ALT持續(xù)異常;②肝組織學(xué)檢查有慢性肝炎特征;③無(wú)創(chuàng)肝纖維化檢查提示明顯肝纖維化者,更應(yīng)積極抗病毒治療,以免病情進(jìn)展為肝硬化喪失抗病毒治療時(shí)機(jī)。

IFN劑量:普通干擾素300~500萬(wàn)IU,肌注,每周3次,長(zhǎng)效干擾素:聚乙二醇化干擾素alfa-2a 135ug~180ug,皮下注射,每周一次。利巴韋林劑量:13~15mg/kg/每日,或900~1200mg/每日,療程1年。約50%以上慢性丙型肝炎病人可出現(xiàn)病毒學(xué)應(yīng)答,但部分病人于6個(gè)月內(nèi)復(fù)發(fā)。但如病人于治療后6個(gè)月ALT持續(xù)正常,血清HCV RNA陰性,則可能治愈。

影響療效的因素除年齡、性別、病程長(zhǎng)短外,主要與下列因素有關(guān):①基因型;②血清HCV RNA含量:一般認(rèn)為,患者初始HCV RNA滴度與IFN療效高度相關(guān)。HCV RNA初始滴度低者,IFN治療效果好;③病毒變異;其他如合并肥胖、代謝綜合征等。

2.肝移植 慢性丙型肝炎晚期可用肝移植治療。但新移植的肝常發(fā)生HCV感染,系由肝外HCV傳入所致,也可發(fā)生急性重型肝炎。

預(yù)后

及時(shí)有效抗病毒治療可使半數(shù)以上患者達(dá)到“臨床治愈”標(biāo)準(zhǔn)。因此,在發(fā)現(xiàn)慢性丙型肝炎時(shí)及時(shí)抗病毒治療至關(guān)重要。

- 上一篇:不同類型病毒性肝炎的診斷方法

- 下一篇:第四講:丙型病毒性肝炎的診斷及治療

- 本文延伸閱讀

相關(guān)文章

- 不同類型病毒性肝炎的診斷方法

- 病毒性肝炎的鑒別診斷

- 小兒病毒性肝炎的檢查診斷方法

- 病毒性肝炎的診斷和治療原則

- 病毒性肝炎診斷和治療原則

- 急性甲型病毒性肝炎的病原學(xué)診斷標(biāo)準(zhǔn)

- 如何診斷病毒性肝炎

- 乙型病毒肝炎診斷標(biāo)準(zhǔn)是什么

- 病毒性肝炎應(yīng)該如何診斷

- 病毒性肝炎是如何診斷的

- 病毒性肝炎怎樣診斷

- 病毒性肝炎的診斷標(biāo)準(zhǔn)

- 熱門(mén)閱讀

-

合作醫(yī)院

- 熱點(diǎn)排行

- 病毒性肝炎的各種診斷方式

- 病毒性肝炎休息注意事項(xiàng)

- 病毒性肝炎的五大中醫(yī)處方

- 病毒性肝炎的診療規(guī)范

- 病毒性肝炎的并發(fā)癥都有哪些

- 重視病毒性肝炎的規(guī)范診治

- 病毒性肝炎診斷和治療原則

- 病毒性肝炎的傳播與預(yù)防

免費(fèi)提問(wèn)