正確認識病毒性肝炎

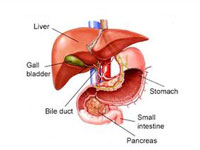

病毒性肝炎,是由多種肝炎病毒引起的,以肝臟損害為主的一組全身性傳染病。

【肝炎病毒的分類】

1、嗜肝病毒:目前已知的嗜肝病毒有五種――HAV(甲)、HBV(乙)、HCV(丙)、HDV(丁)和HEV(戊)。

2、非嗜肝病毒:均為繼發性肝損害:EB病毒(EBV)巨細胞病毒(CMV)黃熱病毒(YFV)單純皰疹病毒(HSV)風疹病毒(RV)

病毒性肝炎,一般特指由嗜肝病毒感染所引起的肝炎。

【病毒性肝炎的臨床分類】

1、急性病毒性肝炎:分為急性無黃疸型與急性黃疸型,后者病情多較重。

2、慢性病毒性肝炎:肝炎病毒感染后,癥狀遷延或反復發作,病程超過6個月(許多病人以慢性肝炎為首發表現)。主要見于HBV、HCV和HDV感染。根據肝功能損害程度,臨床上病毒性肝炎可分為輕度、中度、重度。

3、重型肝炎(亦稱肝功能衰竭):臨床上分為:

(1)急性重肝:以急黃肝起病,2周內出現極度乏力,來勢迅猛,病情兇險,病死者自然病程多在2周以內。

(2)亞急性重肝:以急黃肝起病,2周后出現極度乏力,進展較慢,自然病程多在數周~數月。

(3)慢重肝:有慢性肝炎、肝硬化、HBsAg攜帶史或其他慢性肝病的基礎疾病,臨床表現同亞重肝,但病程更長,且有反復波動趨勢,常遷延數月。

重肝的預后:總病死率仍在30%~50%;出現肝腎綜合征或Ⅲ期以上肝性腦病者,病死率在90%以上。

4、淤膽型肝炎:可見于各型肝炎病毒感染。起病類似急性黃疸型肝炎,但癥狀較輕,黃疸重;可出現皮膚瘙癢、大便顏色變淺。

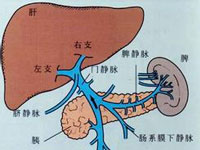

5、肝炎肝硬化:臨床上分為:

(1)代償期肝硬化:早期肝硬化,無明顯肝功能衰竭表現,無腹水、肝性腦病、食管胃底靜脈曲張引起的上消化道出血。

(2)失代償期肝硬化:中晚期肝硬化,有明顯肝功能異常及失代償征象,可有腹水,肝性腦病,食管胃底靜脈明顯曲張或上消化道出血。

【臨床表現】

可出現不同程度的乏力、納差、厭油、腹脹、尿黃、身目發黃、尿少等癥狀,有的類似感冒、胃病,有些無明顯癥狀,容易被忽略。

【實驗室檢查】

1、肝功能:可出現丙氨酸轉氨酶(谷丙轉氨酶 ALT)、門冬氨酸轉氨酶(谷草轉氨酶 AST)、膽紅素(TBIL)、γ-谷氨酰轉肽酶(GGT)等不同程度的異常。

2、凝血功能:可出現凝血酶原時間(PT)異常。

3、病原學:可行甲肝抗體,乙肝病毒標志物(俗稱乙肝兩對半)和乙肝DNA,丙肝抗體和丙肝RNA,丁肝抗體和丁肝RNA,戊肝抗體檢測。

4、肝膽彩超、CT、核磁共振等影像學檢查。

5、肝穿刺組織病理學活檢。

【治療】

病毒性肝炎目前尚缺乏特效治療方法,應根據不同病原、不同臨床類型及組織學損害區別對待。

【預防】

1、甲肝、戊肝病人要采取消化道隔離;乙肝、丙肝、丁肝病人采取血液/體液隔離,切斷相應的傳播途徑。

2、對于易感人群,可注射甲肝疫苗、乙肝疫苗,丙肝、丁肝及戊肝尚缺乏確切療效的疫苗。對于意外接觸傳染源者,可注射人乙肝高效價免疫球蛋白或人丙種球蛋白進行被動免疫。

- 上一篇:病毒性肝炎與再障

- 下一篇:慢性病毒性肝炎合并脂肪肝逐年增加

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 病毒性肝炎與再障

- 病毒性肝炎是什么疾病

- 肝炎病毒五兄弟

- 慢性病毒性肝炎合并脂肪肝逐年增加

- 病毒性肝炎是什么?

- 什么是病毒性肝炎?

- 正確認識病毒性肝炎

- 病毒性肝炎定義

- 什么是轉氨酶升高

- 丙型肝炎與乙型肝炎有何異同之處?

- 丙型肝炎與乙型肝炎有何異同之處?

- 肝炎病毒五兄弟

- 熱門閱讀

- 熱點排行

- 病毒性肝炎的各種診斷方式

- 病毒性肝炎休息注意事項

- 病毒性肝炎的五大中醫處方

- 病毒性肝炎的診療規范

- 病毒性肝炎的并發癥都有哪些

- 重視病毒性肝炎的規范診治

- 病毒性肝炎診斷和治療原則

- 病毒性肝炎的傳播與預防

免費提問